Um conto surrealista com o Delegado Antunes

Era sempre por volta das três da manhã que o telefone tocava.

Delegado Antunes já não dormia há semanas, apenas cochilava com um olho aberto e outro mergulhado num pesadelo sem fim. Em São Carlos, a madrugada havia virado um campo minado de silêncio e sangue. Os corpos apareciam como se fossem brotos macabros, nascidos da terra quente e sufocada de medo.

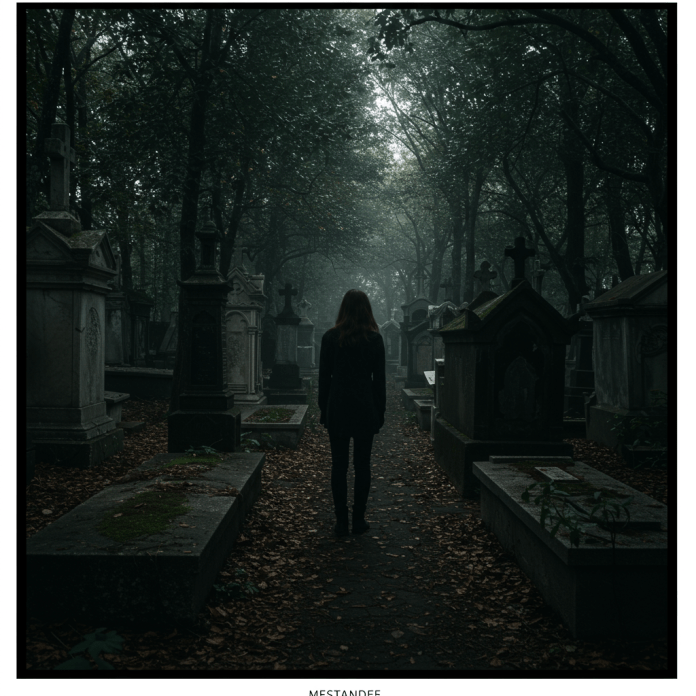

O primeiro foi no cemitério Nossa Senhora do Carmo. O corpo nu de um homem de meia-idade jazia sobre um túmulo recente, com os olhos costurados com linha de pipa. Um bilhete preso à boca, escrito com caneta preta e letras tortas, dizia:

“Assinado: O Diabo.”

Desde então, o Delegado Antunes deixou de fumar para mastigar fósforos. Sentia que o gosto da madeira e o leve amargor da pólvora o mantinham mais lúcido do que café. Cada novo assassinato vinha com um recado ainda mais bizarro, às vezes rimado, às vezes em latim, às vezes… em um idioma que ninguém conhecia.

Na quarta vítima, os legistas relataram que o coração pulsava ainda, mesmo fora do corpo. O recado estava cravado dentro dele.

“O Diabo vive onde ninguém ousa olhar. Olhe, Antunes. Olhe.”

Começou a chover sapos por dois dias em São Carlos. O céu se tornava alaranjado às três da tarde, e postes de luz piscavam em código Morse. Quando Antunes perguntou a um professor do IFSP se era possível que as lâmpadas estivessem tentando se comunicar, ele apenas respondeu:

— Talvez com algo que não é daqui.

Na tentativa de deter o assassino, Antunes deixou iscas humanas pela cidade. Voluntários estranhos se ofereceram: um ex-padre, um ventríloquo sem boneco, uma mulher que jurava que já havia sonhado com o Diabo seis vezes seguidas. Todos sumiram. Todos voltaram… mudados. Um deles ria sem parar. Outro chorava com o som de gatos miando. O ventríloquo falava sozinho em búlgaro.

Ninguém entendia nada. Nem mesmo o Diabo, talvez.

Na oitava madrugada, Antunes se viu perseguindo uma sombra pela linha férrea abandonada, onde os trens pararam de passar desde 2003, mas que naquela noite, uivavam como feras famintas. A sombra ria. E cada gargalhada soava como a própria cidade se contorcendo.

Foi no antigo Sanatório do bairro Aracy que o delegado finalmente o capturou.

Era um jovem magro, com os olhos de um animal sonolento e a pele fria como porcelana. Estava nu, coberto de inscrições feitas com o próprio sangue. No chão, um bilhete.

“Assinado: O Diabo.”

— Você é o Diabo? — perguntou Antunes, apontando a arma, suando frio, com o dedo no gatilho e a alma no limite.

O rapaz sorriu. Um sorriso que não era dele. Algo por trás daquele rosto parecia se mover, como se outra entidade estivesse tentando sair pela boca.

— Não, Delegado… — disse ele com voz bifurcada — Eu só sou a casca. O Diabo já está dentro. E agora que me achou… talvez ele mude de endereço.

Antunes hesitou. Atirou. O corpo caiu. Mas o eco da risada se espalhou por toda São Carlos.

Desde então, o delegado acorda às três da manhã todos os dias. O telefone não toca mais.

Mas na última segunda, encontrou na soleira da sua porta um bilhete. Apenas uma frase:

“Obrigado por me libertar. Agora é sua vez. Assinado: O Diabo.”

Antunes acendeu um fósforo.

E pela primeira vez, o fogo não quis apagar.